| 記録的暖秋から一転師走寒波(あぜみち気象散歩95) | 2022-12-26 |

|

●気候問題研究所 所長 清水輝和子

|

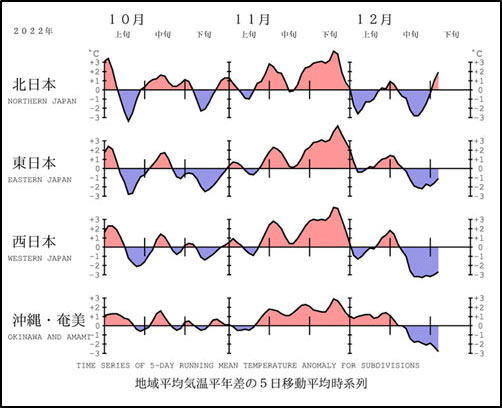

11月記録的高温、一転して師走寒波 11月記録的高温、一転して師走寒波 | 11月の気温は全国的にかなり高く、東日本では11月として1946年の統計開始以来最も高くなった(図1)。10月は気温の変動が大きく、東日本では平年より低かったが、11月と9月は高温だったので、この秋(9~11月)の日本の平均気温は過去最高を記録した(図2)。

11月記録的高温 12月北日本から師走寒波

図1 地域平均気温平年偏差5日移動平均時系列

(2022年10月~12月) 気象庁

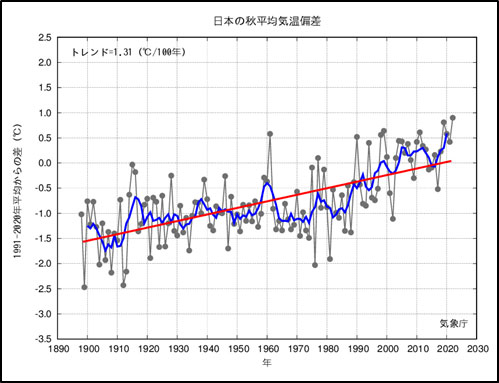

今秋の日本の気温は観測史上最も高かった

図2 日本の秋(9~11月)の気温平年偏差経年変化

(1898~2022年) 気象庁

ところが、12月に入ると北日本から寒気が入り、中旬には一転して寒くなり、日本海側では大雪となっている。気象庁は「日本海側を中心に大雪の恐れがあり、不要不急の外出をしないように。」と注意を呼びかけた。

|

|

|

|

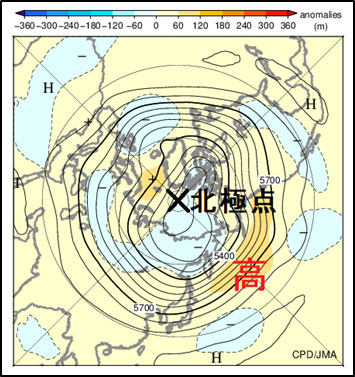

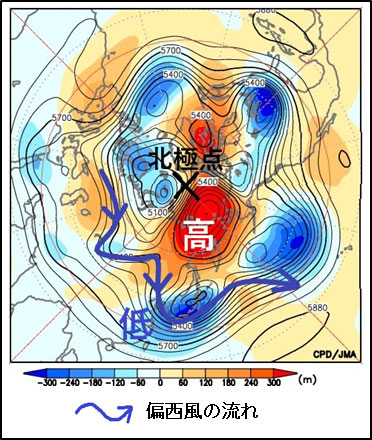

アリューシャンの南で高気圧が強く記録的暖秋 アリューシャンの南で高気圧が強く記録的暖秋 | この秋の日本の気温は平均すると平年より0.90℃高くなり、1898年に統計をとり始めてから2019年を上回り最も高くなった(図2)。暖秋の原因はいくつかあるが、その1つはアリューシャンの南で高気圧が強かったことがあげられる。日本のはるか北東海上から高気圧が西に張り出して、日本を暖かな空気が覆った。その上、北半球の中緯度は帯状に気圧が高くなりやすく、暖秋に拍車がかかった(図3)。これは、昨秋から続くラニーニャ現象の影響があった。太平洋高気圧も例年より強かったが、10月は太平洋高気圧が一時弱まって南に後退すると寒気が南下したので、寒暖変動した。

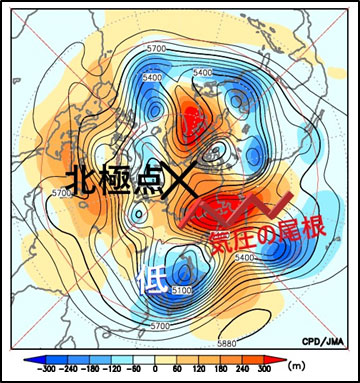

今秋、中緯度高圧帯強く、アリューシャンの南で高気圧強い

図3 500hPa平均天気図 高度と平年偏差(上空約5000m付近)

(2022年9~11月) (気象庁の図をもとに作成)

青:平年より高度が低く、気温が低い

赤:平年より高度が高く、気温が高い

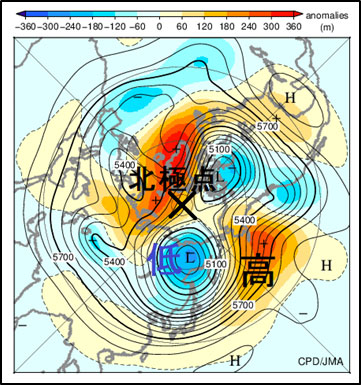

12月に入ると、北極寒気が東シベリアから南下し北日本には寒気が入って寒くなったが、引き続きアリューシャンの南の高気圧が強く、日本に張り出してきたため、上旬は東日本より南では寒気の影響は弱かった(図4)。

アリューシャンの南で高気圧強く日本の南部に張り出す

図4 500hPa平均天気図 高度と平年偏差(上空約5000m付近)

(2022年12月上旬) (気象庁の図をもとに作成)

青:平年より高度が低く、気温が低い

赤:平年より高度が高く、気温が高い

|

|

|

|

ブロッキング高気圧で強い寒気南下 ブロッキング高気圧で強い寒気南下 | 東・西日本ではこのまま暖かな師走が続くかと思われたが、アリューシャンの高気圧が北に張り出して、ベーリング海で気圧の尾根が強まった(図5)。

ベーリング海で気圧の尾根強まり、寒気南下

図5 500hPa平均天気図 高度と平年偏差(上空約5000m付近)

(2022年12月18日) (気象庁の図をもとに作成)

青:平年より高度が低く、気温が低い

赤:平年より高度が高く、気温が高い

19日頃には東シベリアの沿岸で偏西風の流れを乱す“ブロッキング高気圧”が発生した。寒気は中国大陸から日本の南まで南下し、九州でも雪が降るなど全国的に寒くなった。18日には上空5000m付近の秋田で-40℃以下の強い寒気が南下した。輪島上空では-32.8℃と真冬並の気温となり、日本海側には雪雲が押し寄せて一気に積雪が増えた。18日から20日にかけて山形県から山陰地方を中心に降雪が続き、19日の24時間降雪量の日最大値は福島県只見で110㎝、山形県肘折で101㎝と観測史上最も多い記録となった。突然の豪雪で除雪が間に合わず、交通機関のストップや停電、断水、落雪事故などが各地で相次いだ。新潟県の道路では、国道18号と17号で車両の立ち往生が発生した。

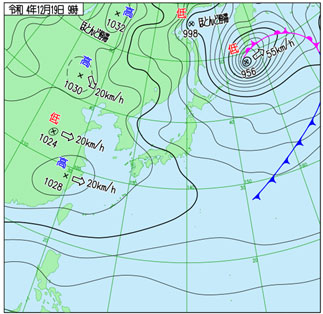

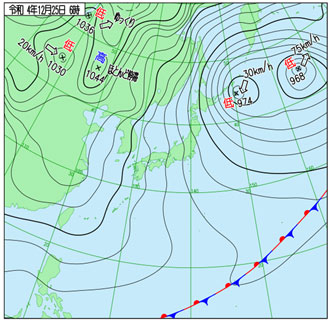

この期間の地上付近の天気図は、等圧線が東西にのびる横縞模様の冬型気圧配置で、沿岸の平地に雪が降る「里雪型」の冬型だった(図6)。里雪型では西よりの風が吹くので、雪雲は日本海沿岸の地域に集中的に雪を降らせる。

等圧線は東西にのびる「里雪型」の冬型気圧配置

図6 地上天気図(2022年12月19日9時) 気象庁

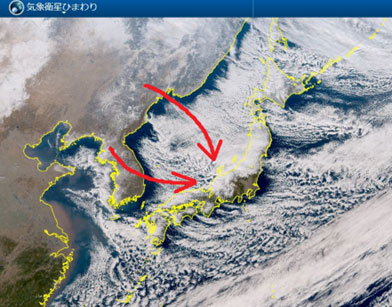

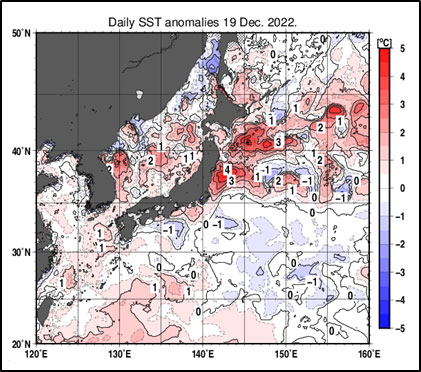

また、大陸から吹く季節風は、朝鮮半島北部の山脈で北回りと南回りと二手に分かれ日本海で合流する(図7)。すると、日本海で風がぶつかり、暖かな海上から蒸発する水蒸気を大量に集めて積乱雲が発達し、発達した雪雲が同じ地域に次々と押し寄せ大雪を降らせる。いわば“集中豪雪”をもたらすこの現象は以前から知られているが、最近は「JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)」と呼ばれる専門用語がメディアでも使われるようになった。近年は温暖化で日本海の海面水温が高くなっているので、補給される水蒸気の量が増加し、雪雲がより発達して過去に経験のないような大雪を降らせることがある。とくに、12月は日本海の海水温が高く、初雪の頃から大雪になりやすい。19日の日本海は平年より1~2℃高かった(図8)。

北朝鮮北部の山脈で季節風が2つに分かれ、日本海で合流、

JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)で積乱雲活発化⇒日本海沿岸で大雪

図7 衛星画像(2022年12月19日12時) (気象庁の図をもとに作成)

日本海は高水温

図8 日本近海海面水温平年偏差(2022年12月19日) 気象庁

新潟県では20日の最深積雪が長岡で102㎝、柏崎で91㎝にもなった。一方で、県内スキー場で有名な湯沢ではわずか9㎝、群馬県草津では6㎝と、上信越のスキー場の積雪はあまり増えなかった。里雪型の冬型だと山沿いでは少雪になるからだ。

|

|

|

|

クリスマス寒波で山雪型 クリスマス寒波で山雪型 | クリスマスの頃には、東シベリアでブロッキング高気圧が強まり、次の強い寒気が南下してクリスマス寒波となった(図9)。23日は里雪型の冬型気圧配置だったが、24日から山雪型に変わり、地上天気図は縦縞模様になった(図10)。季節風は西よりから北西に変わり、雪雲は山にぶつかって発達し、スキー場に雪を降らせた。26日15時現在の積雪は湯沢で50㎝、草津では38㎝に増えた。

東シベリアにブロッキング高気圧発生し、クリスマス寒波

図9 500hPa平均天気図 高度と平年偏差(上空約5000m付近)

(2022年12月23日) (気象庁の図をもとに作成)

青:平年より高度が低く、気温が低い

赤:平年より高度が高く、気温が高い

等圧線が南北にのびる「山雪型」の冬型気圧配置

図10 地上天気図(2022年12月25日6時) 気象庁

山雪型でも日本海沿岸では降雪が続き、各地で大雪被害が相次いだ。北海道東部では低気圧が停滞したため暴風雪や湿った雪の影響で、紋別市などでは倒木や鉄塔が倒れて大規模停電が発生した。

強い寒気は西日本にも南下し、四国で大雪となった。南国土佐の高知市では23日の最深積雪が14㎝となり、1912年の観測開始以来第1位の記録的大雪になった。徳島市では同日5年ぶりに大雪警報が出され、降雪量は11㎝に達した。

ブロッキング高気圧は年末には解消する見込みだが、気象庁の予想天気図では、東シベリアの東部から日本、太平洋北部、カナダ西部にかけての広範囲に寒気が広がり停滞する。これはラニーニャ現象の影響とみられる天気図型で、寒冬タイプだ。正月以降の日本付近は、北日本中心に寒気が南下し、北日本の日本海側で降雪量が多くなりそうだ。年明けは北日本中心に寒さが続く見込み。太平洋側は乾燥した晴天が続く予想。新型コロナとインフルエンザの感染拡大が心配される。

|

|

|

|