| 発芽不良の発生の少ない品種の選定と利用 | 2014-02-07 |

|

●鹿児島県農業開発総合センター 果樹部北薩分場 坂上陽美

|

背景と概要(要約) 背景と概要(要約) | 2009年春季に鹿児島県を含む九州地域を中心に、ニホンナシの発芽不良が発生した。発生の要因として、温暖化等による気候変動との関連が疑われ、当県においても広域に発生し、収量の減少や商品性低下を引き起こした。2010年も同様な症状が認められ、発芽不良への注意と対策が求められていた。

そこで、原因の解明と対策技術の確立の一環として、当県における発芽不良の発生実態を明らかにし、発芽不良の発生の少ない優良品種「凜夏(りんか)」を選定した。 |

|

|

|

症状 症状 | 発芽不良には、発芽や開花のばらつき、不発芽や花芽枯死、着花数の減少などの症状が認められ、症状が重い場合には側枝や主枝が枯死し、樹全体が衰弱した。

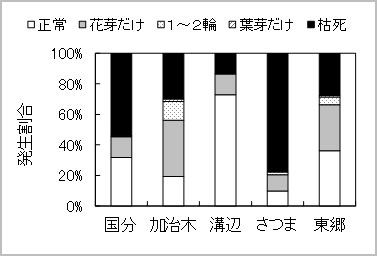

症状を大別すると、①花芽だけ発芽、②1~2輪の小花が発芽、③葉芽だけ発芽、④芽の枯死又は生育停止の4種類に分類でき、主枝や側枝を失い収量に影響する程度の重い症状から、生産への影響は認められない軽い症状までさまざまであった。症状は同一樹に連続して認められ、地域により異なった(図1)。

図1 発芽不良の地域別発生割合(2012年)

また、「幸水」、「豊水」および「新高」の主要3品種で連年症状が認められ、「新高」および「幸水」で多い傾向がみられ、発生程度は品種によって異なった。 |

|

|

|

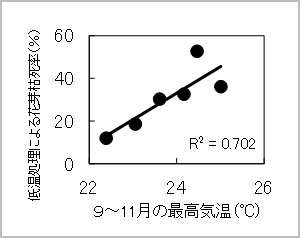

原因 原因 | 「豊水」では、発生程度が重い地域で耐凍性が低い傾向にあり、耐凍性は秋季の高温と有意な相関が認められた(図2)。

図2 発芽不良発生地域の秋季(9~11月)の最高気温と耐凍性の関連

注)採取した長果枝を低温処理(-5℃、16時間)し、花芽枯死率を調査した。

このことから、発芽不良の発生の原因に凍害が考えられ、秋季の高温が関与していることが推察される。

また、発芽不良の発生は秋冬季の気温とも関連があり、11月~1月の平均気温が高い年ほど多く、休眠完了に必要な7.2℃以下の低温遭遇時間が少ない年ほど多い。 |

|

|

|

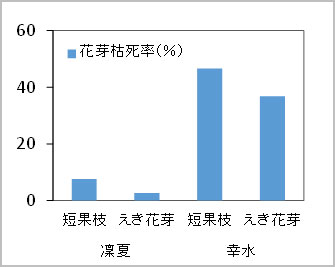

対策 対策 | 本県の早生品種「幸水」は、お盆前に収穫出荷され、需要が高い。しかし、発芽不良が原因で生産が不安定となっている。そこで、これに代わる品種として、国(独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構果樹研究所)で育成され、系統適応性検定試験に供試されている系統の中から、「幸水」とほぼ同時期に収穫でき、大果で良食味の早生品種「凜夏」(写真)を選定した。

写真 品種登録出願が公表された「凜夏」

「凜夏」は平成25年12月に品種登録出願が公表された新品種で、前述した特性に加え、「幸水」で問題であった発芽不良の発生が極めて少なく(図3)、当県のような暖地でも安定して花芽が着生し、結実する特性がある。今後、当県においては「幸水」に代わり「凜夏」の普及を図る予定である。

図3 「凜夏」および「幸水」の花芽枯死率(2011~2012年) |

|

|

|